株式会社BLAMでは、国内最大級のマーケティング領域特化型複業マッチングサービス「カイコク」を運営しています。

同サービスを通じて、これまで難しかった、優秀なマーケターを必要なタイミングで自由に招集できる仕組みで、企業のマーケティング課題の最適解を導き出してきました。

さらに、BLAMが掲げる独自手法「PjTO(プロジェクトチーム・オプティマイゼーション)マーケティング」により、戦略立案から実行までを一気通貫で支援しています。

企業ごとの課題や目標に応じて、最適なチームの組成・補完・補強を行い、成果を最大化できる体制を構築してきました。

2019年から本格的に新卒採用をスタートし、多くの若手社員が活躍しています。今回は、BLAMで最前線を走る3名の若手社員にインタビューしました。彼らが語る「挑戦できる環境」と「人の魅力」、そして「絶対やります」と言い切れる強さなど、BLAMで働くリアルな声を、社長も交えた対談でお届けします。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

プロフィール

杉生 遊 | 株式会社BLAM 代表取締役

2015年BLAM設立。即戦力のマーケティング人材をつなぐ「カイコク」・PjTOマーケティングなど複数の事業を展開し、組織を急成長へ導く。若手社員の抜擢やチャレンジを後押しするスタイルに定評があり「人が集まる会社づくり」を牽引している。

内藤 岳 | カイコク本部 セールス(2020年 新卒入社)

東京都市大学在学中にBLAMでインターンを経験し、社内初のエンジニアとして新卒入社。

自社プロダクトの開発からスタートし、クライアント向けの受託開発、ディレクター職を経て、現在はセールス業務を担当。

幅広い経験を活かし、プロフェッショナル人材と企業の最適なマッチングを支援している。

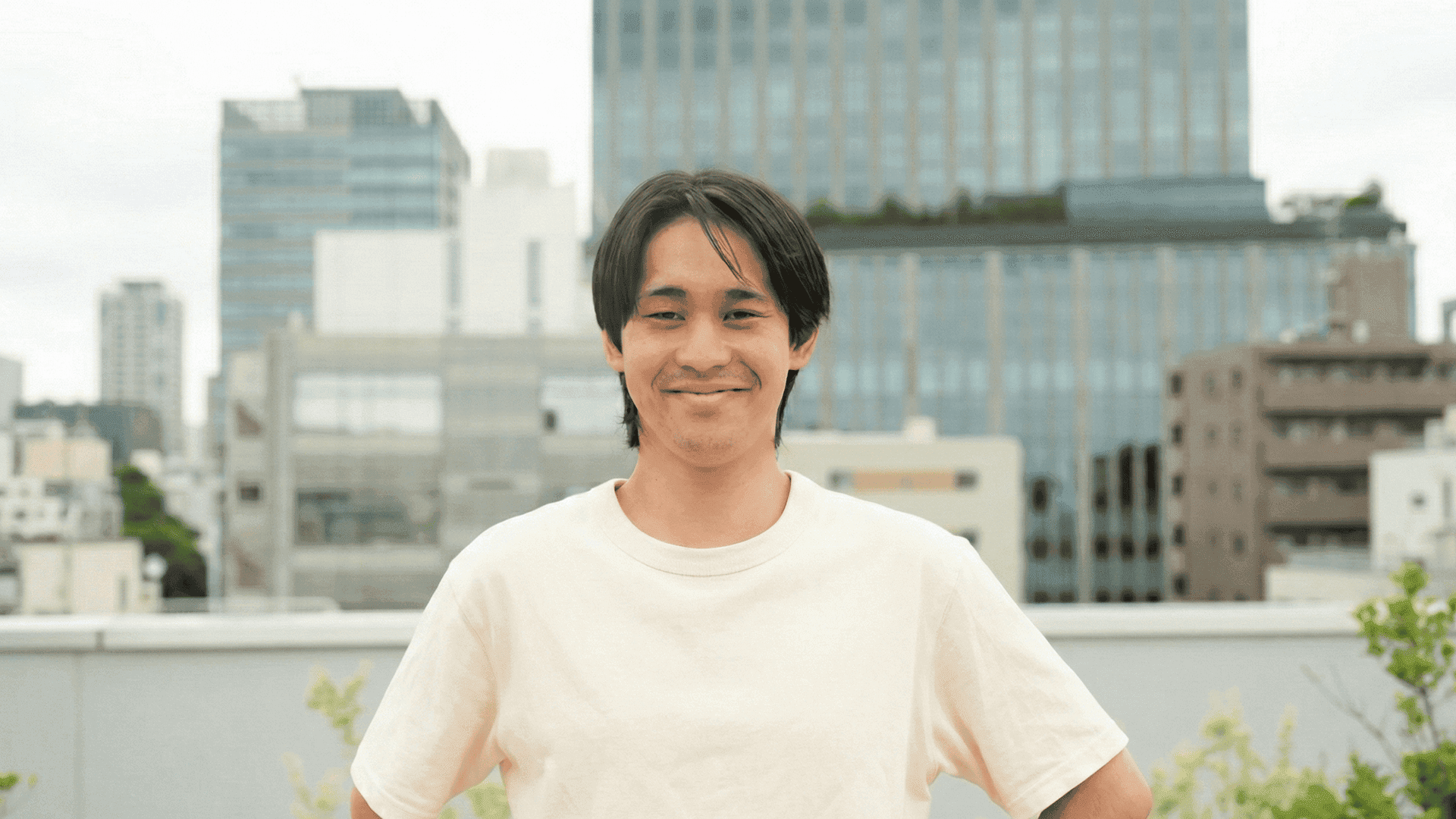

江川 瞬矢 | カイコク本部 営業リーダー(2021年 新卒入社)

大学入学前からBLAMに関心を持ち、成城大学を卒業後新卒入社。

「人として成長できる環境」に惹かれ、入社後は新規開拓から既存顧客対応まで幅広く担当。

持ち前の行動力とコミュニケーション力で若手ながらチームをリードし、後輩育成にも注力している。

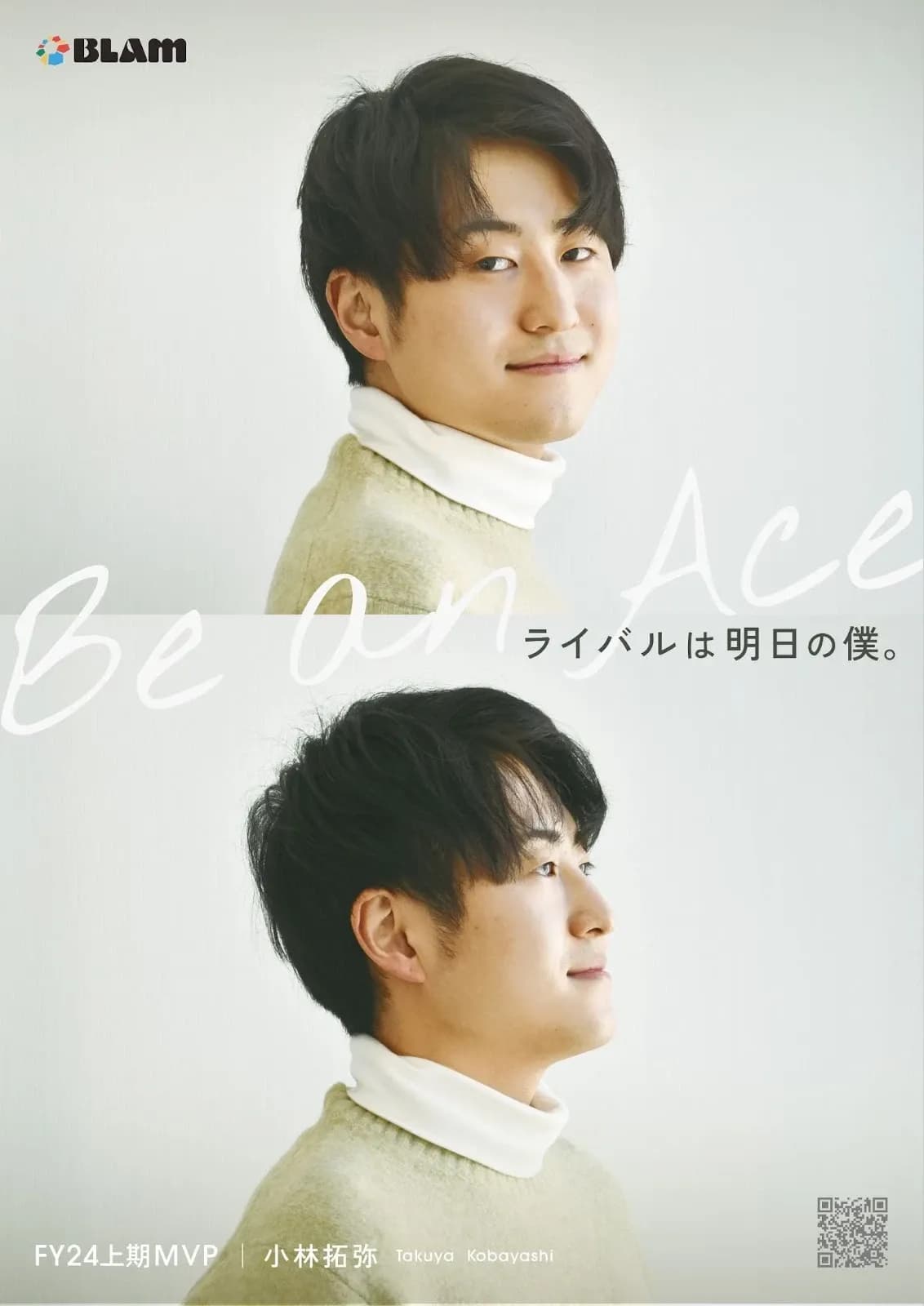

小林 拓弥 | PjTOマーケティング本部 副部長(2021年 新卒入社)

高等専門学校を経て新潟大学卒業後、デジタル広告代理業と事業会社両方の側面を持つBLAMに魅力を感じて新卒入社。

広告運用などのマーケティング支援に従事し、現在はクライアントの課題解決を担う上流工程を担当。持ち前のロジカルな思考で、組織変革やプロジェクト推進をけん引する。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

本格的な新卒採用は2019年からスタート、急成長中のBLAMの事業内容

──はじめに、BLAMの事業内容と組織体制について簡単に教えていただけますか?

杉生:事業は大きく分けて3つあります。

1つ目は「KAIKOKU(カイコク)」です。これはデジタルマーケターやデザイナーなど、即戦力人材と企業をマッチングする複業支援プラットフォームで、現在1万人以上のプロフェッショナルが登録しています。

2つ目はPjTOマーケティングを軸としたマーケティング支援です。プロジェクト単位で外部人材をチームに組み込み、戦略設計から実行までを伴走する仕組みです。

3つ目が「KAIKOKU TERAKOYA(カイコク テラコヤ)」という研修事業です。これはカイコクの姉妹サービスのような位置づけで、現役マーケターが講師となり、企業のデジタル人材育成を支援しています。

組織構造としては、役員会の下に4つの事業部門があります。

カイコク本部、PjTOマーケティング本部、エンジニアやデザイナーなど技術職が集まるプロダクト本部、経営戦略室・社長室です。

それぞれの本部に、部署やチームがあるというイメージです。社員数は業務委託メンバー含め現在60名程度です。

──新卒採用はいつ頃スタートしましたか?

杉生: 初めての新卒社員が入社したのは2018年です。本格的に採用を始めたのは、2019年で、内藤が入社した代(20卒)からですね。

大活躍の若手社員3名、入社理由は共通して「人に惹かれた」

──新卒入社のみなさんがBLAMに入社した理由と今の業務内容を教えてください。

内藤:もともと大学2年生のときから約2年間、BLAMでインターンをしていました。

社内の雰囲気やメンバーのことも知っていましたが、就職活動では他の企業も自分の目でみてみようと、30社ほど比較検討しました。

なかにはインターンに参加した会社もありましたが、最終的にはBLAMを選びました。

BLAMに決めた理由は、「働いているときに一番おもしろいと感じたから」です。

人の面白さもありますが、業務内容にも惹かれました。当時はエンジニア職として内定をもらって、そのままプロダクト開発のチームに入りました。

カイコクのプロダクト開発を経験したのちに、受託開発でクライアントのホームページやLP制作を担当しました。

そしてディレクター業務を経て、現在はカイコク本部でセールスを担当しています。

──BLAMでインターンを始めたきっかけは?

内藤:東京理科大にプログラミングサークルのような学生団体がありまして、そこでBLAMと共同でハッカソンを開催したんです。

杉生さんはそのイベントの審査員で、審査員特別賞として「インターンチケット」をいただきました。

※ハッカソン:特定のテーマに沿って、エンジニアやデザイナーなどがチームを組んで短期間に開発を行うイベント

杉生:審査員として名だたる社長や証券会社の人たちが参加されてたね。

それぞれの審査員が「優秀だと感じた学生に何かを贈る」っていう形でした。私は内藤ともうひとりの学生を選びました。

ただ、当時のイベント内では、他に参加していたBLAMの社員からは「なんで内藤なの?」っていう声もありました。

もうひとりの子はすごく目立っていて、いかにも優秀そうなタイプでしたが、内藤は特に目立っていなかったんです(笑)。

私が内藤を選んだ理由は、判断力と空気を読む力。プレゼン中にチームの代表が言葉に詰まったとき、内藤がすかさず「代わりに喋ってもいいですか?」とフォローしたんです。その瞬間に「この学生に決めた」と思いました。

──では次に江川さん、入社した理由と簡単な業務内容を聞かせてください。

江川:BLAMに入社した理由は「人」です。BLAMで働く人たちがとにかく面白いし、人として魅力的だなって思いました。

杉生さんへの憧れもあって「この人のもとで働きたい」と思ったのが、最終的な決め手です。

今はカイコクの営業部門でリーダーをしています。新規開拓から既存顧客の対応まで、営業業務はすべて担当しています。

──代表の杉生さんと最初に会ったのは、就職活動の面接ですか?

江川:いや、これがけっこう面白いんですよ。

実は2017年の3月、大学入学前に「インターンを受けさせてください」って、杉生さんに直接会いに行ってるんです。

杉生:高校卒業してすぐくらいにきてたよね、俺、全然覚えてなかったけど(笑)

江川: そうなんです(笑)。

当時、大学受験に失敗して早く働きたいと思い、 それで「働くなら前から気になっていたBLAMがいい」と杉生さんに直談判しに行ったんです。

そしたら「素晴らしい姿勢だね」とおっしゃったあとに「一回、大学生やってみたら?」ってアドバイスをしてくださいました。 最初に杉生さんとお会いしたのは、そのときです。

──入社前からBLAMへの思いが強かったんですね。会社のことはどのように知りましたか?

江川: Wantedlyで知りました。

いろいろな企業の事業内容について調べていた際に目に留まり、BLAMを知ってからは「あの会社、今どうなってるんだろう?」と頻繁にHPを見ていました。

「カイコクって、世の中に無かったサービスだよなあ」「どんどん伸びてるなあ」と思っていました。

大学に進学して就活で改めてBLAMの選考に進みましたが、当時、別でお世話になっていたインターン先から「グループ会社を立ち上げるから、社長をやらないか」ってオファーをもらっており、新卒でなかなか得られないチャンスなので正直迷っていました。

杉生: 江川は悩むと、だいたい私のところに相談に来るんです。

だから面接っていうよりは、相談って感じでしたね。

江川: 最終的に僕がBLAMを選んだ理由は、関わる人たちの本気度に心を動かされたからです。

会社やサービスを本気で成長させたいという想いや、未来を見据える目の強さに、他にはないエネルギーを感じました。

特に、杉生さんが描く5〜10年先の世界観や成し遂げたいビジョンにワクワクし、「この環境でなら、自分も本気で挑戦し続けられる」と確信しました。

当時、社長になる覚悟がまだなく杉生さんに相談したとき、「中途半端な気持ちでやるほど甘くない」という言葉をもらい、自分自身もより高い目標に向き合う決意が固まりました。

──最後に小林さん、入社した理由と簡単な業務内容を聞かせてください。

小林:もともとデジタル広告代理店に興味があって、代理店を探していく中で、BLAMに出会いました。

BLAMを選んだ一番の理由は、デジタル広告代理業をやりながら、事業会社として「カイコク」を運営している点です。この二軸で事業を展開している会社は、ベンチャー規模では他にあまりないと思います。

もう一つは「人」です。1.5次選考のときに内藤さんと話す機会がありました。私自身は工業の高専出身で、工学とマーケティングの両方に興味があったのですが、内藤さんが技術だけでなくビジネスの視点も持ちながら活躍されている様子を見て、「エンジニアの枠を超えて活躍する働き方もあるんだ」と気づかされたんです。自然とロールモデルのように感じました。

新卒入社後は、デジタル広告のマーケティング支援をしています。最近は、上流の課題解決に取り組むPjTOマーケティング本部の副部長を任せていただいています。

杉生:そういえば、小林って出身新潟だったよね。

小林:はい、新潟です。上京することは決めていたので、東京のベンチャーを中心に就職先を探していました。BLAMはWantedlyで見つけました。

実は、2020〜2021年はベストベンチャー100にBLAMが選出された年でもあって、新卒の倍率は200倍近かったと聞きました。

その頃、BLAMはオンライン1DAY説明会を開催していたんですよね。

まだオンライン説明会があまり普及していない時期だったので、かなり最先端の取り組みだったと思います。

1時間の説明会が終わった後、そのまま選考に進めるスピード感にも魅力を感じました。

──皆さん入社理由に「人がいい」という話が出ていましたが、入社後はどう感じていますか?

内藤:義理人情をすごく感じます。先義後利の考え方で、利益の前に「まずは義理を通す」というのが浸透してるんです。

挨拶をする、ごみを拾うなど、一見すると当たり前のことに見える行動を、杉生さんは徹底して実践し、その積み重ねこそが組織の信頼や文化をつくると考えているように感じます。

オフィスには笑い声も多く、シンプルに「面白いことが好きな人」が多いですね。

小林:僕はロジカルな人が多い印象です。インターンとして働いていたときに「求める基準が高い」って感じました。

インターンって、褒めて学生を気持ちよくさせるみたいな雰囲気がある会社もあると思います。

でもBLAMは違って、「これはできてないね」と指摘されることもあり、フィードバックがすごく的確でした。

ロジカルな思考と、人としての誠実さ。その両方を持つ姿に魅力を感じて、「この人たちと一緒に働けたら」と思いました。

今、それが実現していることが何より嬉しいですね。

「どんどん失敗していい」BLAMの挑戦できる環境

──新卒4~5年で役職や責任のある立場にいるみなさんですが、当時から今のキャリアをイメージしていましたか?

小林:入社当初は「自ら裁量を持って意思決定したい」という思いが強くありました。実際に、入社3年目で部長を任されたとき、その思いが現実になりました。

まだ個人の成果に注力していた段階で、マネジメント経験もない中、突然チームを持ち、部署名まで考えるよう求められたんです。

その瞬間、「これがベンチャーのスピード感なんだ」と腹落ちしました。ポジションの大きさに驚きつつも、自分の中で責任感が大きく芽生えた出来事でした。

江川:私は今まで営業一筋ですが、最初の3年は成果の浮き沈みが激しかったです。

2年目の終わりに一気に成果が出はじめ、そのタイミングで、新部署設立のプロジェクトに抜擢してもらいました。インサイドセールスや展示会の企画に携わることになったんです。

なぜ成果がでるようになったか振り返ると、自分の強みを見つけて動けるようになったからでした。

あと「今のBLAMに必要なことってなに?」の視点で動けるようになったので、自然とチャンスも増えてきたと思います。

──若手が組織の推進力となっているような、BLAMならではの「成長できる環境」を教えてください。

杉生:年功序列は一切なし、完全に実力と成果主義です。結果を出せば、年次に関係なく次のチャンスが巡ってきます。

そして、そのチャンスを自らつかみにいける環境があります。

求められる基準は決して低くありません。正直、ただ“真面目にやっている”だけでは評価されにくい。

それは、一般的な企業であれば称賛されるようなことも、BLAMでは「それって普通だよね」と捉えられるからです。

でも、それは決して冷たいのではなく、「君ならもっとできる」と信じている背景があります。メンバー全員が、その“期待”の意味を理解しています。

また、研修に何ヶ月もかけるような文化もありません。今年の新卒は、入社して2日目には展示会に参加し、自社サービスを完全に理解しきる前にアポを8件取ってきました。

まずは現場に出て、挑戦してみる。その中で学び、成長していくのがBLAMのスタイルです。

大切なのは、“完璧さ”よりも“挑戦”する姿勢。「絶対成功しろ」とは思っていなくて、むしろ「どんどん失敗していこう!」と思いとにかくやってみる。

その積み重ねが、メンバー一人ひとりを強くする、そんなカルチャーが根づいています。

──みなさんは、挑戦できる環境をどのように感じていますか?

内藤:前述のとおり「成功しろ」ではなく「挑戦しろ」「失敗しろ」の文化は根強いです。

挑戦へのハードルも低いですね。

江川:挑戦する意思を、誰も止めないです。「こういう選択肢もあるよ」とアドバイスはくれますが、止めるようなことは絶対にありません。

どうすれば実現できるか、一緒に考えてくれる環境はありがたいですね。

小林:基準が高いからこそ、挑戦できるとも思います。

普通のことはできて当たり前の環境のため、「もっと!!」とチャレンジする姿勢がでてきます。

──チャレンジする機会が多いなか、メンバーの評価方法はどのように工夫していますか?

杉生:人事評価制度がありますが、数字を出すだけでは評価されません。

定量・プロセス・保有スキル・情意のバランスが評価軸です。「足りない部分に向き合う姿勢」が重要なので、常に自分と向き合い、自分を高めていく必要があります。その上で評価していますね。

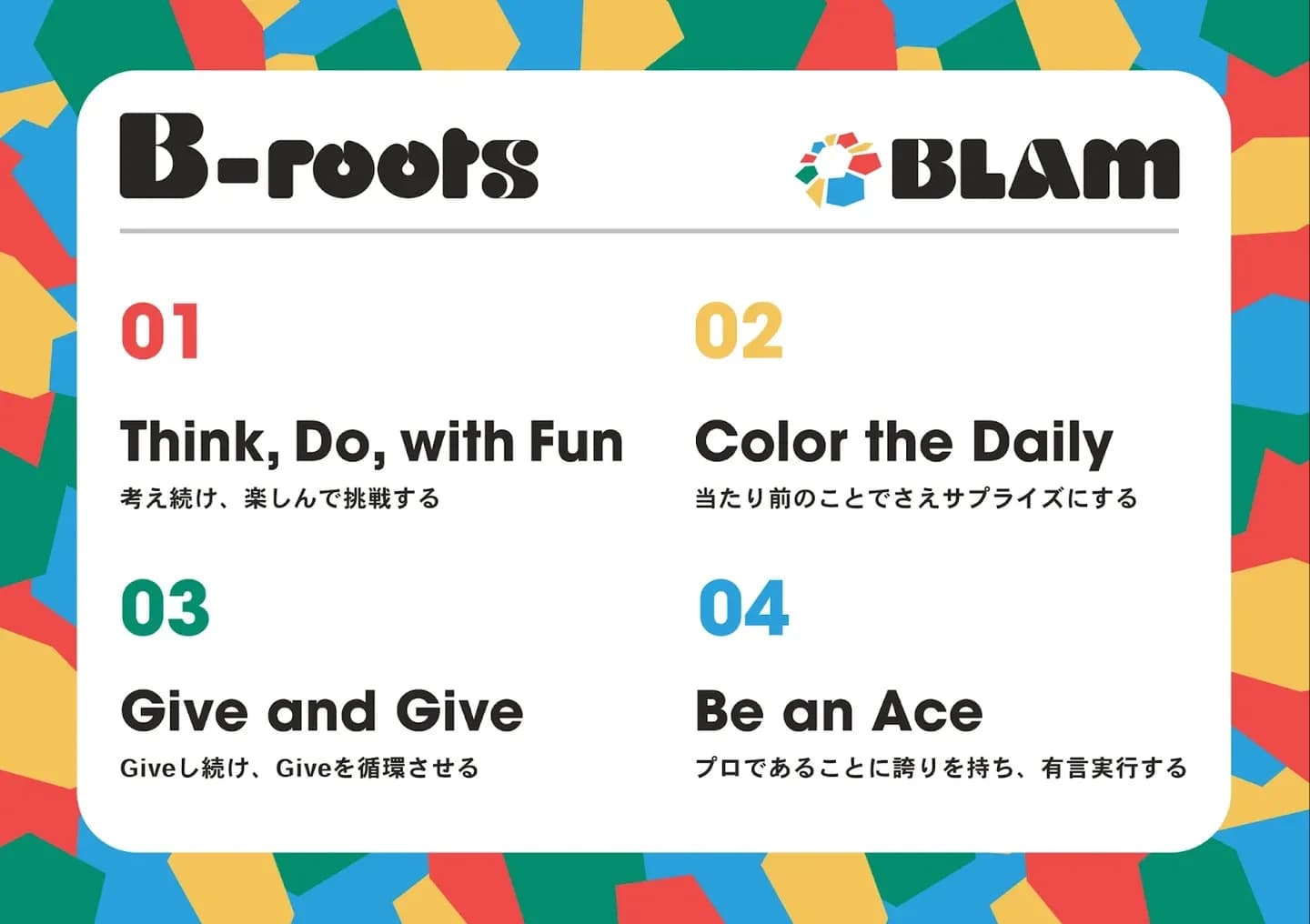

合宿で作り上げたバリューは、日常会話で出てくるほど

──BLAMには行動指針がありますよね?浸透のために、何か工夫されていることはありますか?

杉生:行動指針は、当時の全社員で合宿して作りました。そのため、メンバーにとっては「自分たちで考えたもの」という意識が強いです。

また、毎月「ハタラクデザインアンケート」をしています。各バリューに沿った行動やエピソードを社員みんなで共有するようにしてます。

全社会議でも、Share! B-Rootsとして部署横断で、B-Rootsを意識した行動を共有していたりします。

江川:会議のなかでも、自然とバリューがでてきますよね。「Color the Dailyで考えると?」みたいな。

杉生:カルチャーは言葉としてだけでなく、日常会話の中に自然とでてくるべきだと思うんです。

押し付けじゃないからこそ、そこから行動に移って根づいていくんだと思います。

──それぞれが特に意識されているバリューはありますか?

内藤:「Give and GIve」です。自分の人生の価値観とも近かったし、自分から与えることの大切さはずっと感じています。

メンバーもGive and Giveを体現しているのが分かります。ただ、これまで杉生さんからはかなりGiveしていただいているので、自分が受け取った分を次につなげていかなきゃいけないですね。

江川:私は「Color the Daily」です。サプライズとは、相手の当たり前を超えることです。でもその壁を超えると「この人はここまでが当たり前だよね」と水準も上がっていきます。

つまり、KGI(重要目標)のブリッジになる行動だと思うんです。届かない目標に対して「今週どう動く?」って常に超えようと意識しています。

「サプライズは、努力の積み重ね」です。

小林:私は「Be an Ace」です。この2〜3年で意識できるようになってきました。

ベンチャーにいる限り、成果を出さないと成長できないと思います。

「ホワイト企業」って言葉をよく耳にしますが、自分の未来は会社じゃなくて自分次第だと思うんです。「いつ本気出すか」も自分次第で、私にとっては「今」だと感じています。

「Be an Ace」はすぐには達成できないので、常に意識し続けていますね。

杉生:こないだの小林のスピーチ聞いて「Be an Aceだな〜」って思ったよ。振り返りと改善。簡単そうでちゃんとやってる人ってあんまりいないと思うんだよね。

※MVP受賞時オリジナルポスター

部活、シャッフルランチ、社内Bar、メンバー同士の交流は豊富

──他部署との交流も盛んなようですが、どのような取り組みがありますか?

江川:新しいメンバーに話しかける意識はみんな持っています。

私は、仕事中にサッと雑談するなど、構えずに、自然に会話できるタイミングを見計らっていますね。基本的に「コミュニケーションをとろう」っていう意識は高いです。

杉生:私は、みんなをくっつけたがる性格なんです。それが社内にも浸透している気がします。

江川:出社も大きいですよね。リモートもあるけど、週3で出社してたら誰かと会えるし、話したくなります。

杉生:特徴的な取り組みでいうと、部活やシャッフルランチ、社内Barがあります。社内Barは17時を過ぎると自然に集まってきますよ。「一緒に飲もうよ」って誘いやすいし、タダですしね(笑)

※シャッフルランチ:部署が違う人同士でランダムにランチに行く機会

※BLAM 社内Bar:就業後、会社に用意されたお酒が自由に飲める制度

※BLAM社 社内Barの様子

BLAMのエンジンは、当事者意識の高さ

──社員が会社を「自分ごと」として考えている印象がありますが、どうしてその思考が根づいているんでしょうか?

杉生:「自分の会社だと思って動いてほしい」っていうのは、常に伝えてることですね。

だからこそ「これをやってみたいです」と手を挙げることが歓迎されるし、むしろそういう声が出る環境でありたいと思っています。

入社して数年経つと、チームを引っ張る立場になって、壁にぶつかることも増えてくる。でも、そういう経験を通して「自分が会社を動かしてる」「この行動が会社を変えた」って体感できるようになるんです。

それってやっぱり、このスピード感やカルチャーがあるからこそ味わえる感覚だと思います。

──皆さん「自分の力が会社に影響した」と実感した場面はありましたか?

内藤:去年、杉生さんと一緒に取り組んだ部署横断のプロジェクトです。

部署間連携のリスクを洗い出し、社内の巻き込み方を設計したり、まさに「会社のど真ん中に関わってる」って実感がありました。

江川:新規契約が決まったときは、自分を褒めるようにしてます。

今は、上長として後輩育成に注力しており、後輩が「江川さんがいてくれてよかった」と言ってくれると、役割を全うできたと思います。

小林:何年も変わらずに続いていた既存の業務プロセスを「変えたほうがいい」と提案したことです。「自分ごととして動けた」と感じました。

「言い切れる強さ」が、BLAMでは武器になる

──最後に、将来活躍する人を見抜くうえで、面接で杉生さんが注目しているポイントは何ですか?

杉生:僕が注目しているのは、「絶対やります」「私はこうなります」と、自分の意志をはっきり言い切れる人ですね。

ベンチャーって、そういう“言い切る力”がある人が向いていると思うんです。

特に新卒採用では、BLAMの未来を共に創っていけるかどうか、という視点でお話を伺っています。

面接や面談の場では評価を目的とせず、あくまで本人がBLAMという環境にフィットするか、また将来的にどのようなチームで力を発揮できそうかを想像しながら対話しています。

とはいえ、やっぱり最後は「言い切る」「やり切る」マインドが強い人。そこに覚悟やエネルギーを感じると、すごく惹かれますね。

杉生:今回登場してくれた3人のようなメンバーが、BLAMの現場でしっかりと成果を出し、今や組織の中心として活躍していることを、とても誇りに思っています。

彼らは、他社と比べても異例のスピードで成長し、BLAMのカルチャーを体現しながら、次の世代を導く存在へと進化してくれました。

そんな彼らの背中を追いかけ、さらなる価値を生み出してくれるような、未来のBLAMを担う後継者に出会えることを、心から願っています。

そして、これから入社してくる人たちが、彼らのような先輩に続き、成長し、また新しい好循環を生み出していく。そんな組織であり続けたいと思っています。

未来の仲間との出会いが、今から本当に楽しみです。

Entry